グローバル化する美術領域と日本の美術界:我が国現代アート振興の黎明期 ~アート・コミュニケーションセンター(仮称)と国立美術館に期待する役割~

2022年3月11日

アーカイブ動画をご視聴いただけます。

レポート記事

※外部サイトへリンクします

開催趣旨

文化庁は、日本の現代アートがグローバルに適切な評価を得るためには、官民が一体となって効果的・国際的な情報発信を実現するとともに、国内外の関係者の強固なネットワークを構築することが第一歩と考え、平成30(2018)年度より、「文化庁アートプラットフォーム事業」に取り組んできました。

今年度2回目となるシンポジウム「グローバル化する美術領域と日本の美術界:我が国現代アート振興の黎明期 ~アート・コミュニケーションセンター(仮称)と国立美術館に期待する役割~」では、今後の日本のアート振興や美術館支援を展望し、平成30年より開始したアートプラットフォーム事業の今後の展開、令和4年(2022)度に独立行政法人国立美術館が開設予定の「アート・コミュニケーションセンター(仮称)」が日本のアートの発展に果たすべき役割などを紹介し、これからの日本のアート振興についてともに考える機会とします。

セッション2では英国、オーストリア、シンガポールからゲストを迎え、各国におけるアート支援の事例をご紹介いただきます。グローバルなネットワークを構築する美術館界において、持続可能な調査研究・収集のためのシステムをいかに整備し、ナショナル・コレクションを形成しているのか。専門家ネットワークの構築やコレクションの活用、アーティストの国際的評価を高める取り組みを通して、いかに国際的に発信をしているのか。具体的事例を通して、日本の課題と現状、そして将来の展望を考察します。

後半のディスカッションでは、国内の美術関係者がパンデミックを経た時代の日本において実現可能なプラットフォームについて議論します。新たな時代を迎え動き出す日本のアート界の未来や、その中でアート・コミュニケーションセンター(仮称)が担う役割について、登壇者・視聴者とともに考えます。

プログラム概要

日 時: 2022年3月11日(金)18:30‒20:30

参加方法: YouTubeライブ配信(日本語、英語:日英同時通訳あり)

プログラム内容(敬称略・発表順(予定))

18:30

開会挨拶

逢坂恵理子(独立行政法人国立美術館理事長、国立新美術館長)

18:35

オープニングトーク

「日本のアートの未来と日本の美術館への期待」

鰐淵洋子(文部科学大臣政務官)

18:50

セッション1

「アート・コミュニケーションセンター(仮称)が目指すべきこと」

片岡真実(森美術館館長、日本現代アート委員会座長、アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー)

19:00

セッション2

「諸外国のアート支援事例」

デヴィカ・シン(テート・モダン インターナショナル・アート部門キュレーター)

ジャスパー・シャープ(フィリアス ディレクター)

堀川理沙(ナショナル・ギャラリー・シンガポール ディレクター(キュレトリアル&コレクションズ))

モデレーター:片岡真実

19:40

ディスカッション

「アート・コミュニケーションセンター(仮称)が果たし得る役割」

登壇者(姓アルファベット順):

保坂健二朗(滋賀県立美術館ディレクター(館長))

小池藍(THE CREATIVE FUND, LLP 代表パートナー)

塩見有子(NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト] ディレクター)

椿昇(現代美術家)

植松由佳(日本現代アート委員会副座長、国立国際美術館学芸課長)

モデレーター:片岡真実

20:30

閉会

登壇者プロフィール(敬称略・登壇順)

逢坂恵理子独立行政法人国立美術館理事長、国立新美術館長

©石内都

国際交流基金、ICA名古屋を経て、1994年より水戸芸術館現代美術センター主任学芸員、1997年より2006年まで同センター芸術監督。2007年より森美術館 アーティスティック・ディレクター。2009年より2020年3月まで横浜美術館館長。2019年10月より国立新美術館長に就任。2021年7月より独立行政法人国立美術館理事長を兼任。2001年、第49回ヴェネツィア・ビエンナーレの日本館コミッショナー、 2011年第4回から2020年第7回の横浜トリエンナーレにおいて、総合ディレク ター、横浜トリエンナーレ組織委員会委員長等をつとめる。

鰐淵洋子文部科学大臣政務官、公明党衆議院議員

2004年7月の参議院比例区にて初当選、1期6年務める。2017年10月、衆議院比例近畿ブロックで初当選。2020年9月、菅内閣にて文部科学大臣政務官に就任。2021年10月、第一次岸田内閣にて文部科学大臣政務官に再任、衆議院比例近畿ブロックで2期目の当選。同年11月、第二次岸田内閣にて文部科学大臣政務官に再任。

片岡真実森美術館館長、日本現代アート委員会座長、アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー

©伊藤彰紀

ニッセイ基礎研究所都市開発部研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て、2003年より森美術館。2020年より館長。2007~2009年はヘイワード・ギャラリー(ロンドン)にて、インターナショナル・キュレーターを兼務。第9回光州ビエンナーレ(2012年)共同芸術監督、第21回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2018年)、国際芸術祭あいち2022芸術監督。CIMAM(国際美術館会議)会長、京都芸術大学大学院客員教授、東京藝術大学客員教授。文化庁アートプラットフォーム事業・日本現代アート委員会座長。AICA(美術評論家連盟)会員。その他、日本およびアジアの現代アートを中心に執筆・講演・審査等多数。

デヴィカ・シンテート・モダン インターナショナル・アート部門キュレーター

テート・モダンのインターナショナル・アート部門担当学芸員で、南アジア美術とヒュンダイ・テート・リサーチセンター:トランスナショナル担当。ケンブリッジ大学で博士号を取得。ケンブリッジ大学南アジア研究センターのスムッツ・リサーチ・フェロー、パリのドイツ美術史研究センターのフェローを務めた。2023年に著書「International Departures: International Departures: Art in India and its Transnational Context (Reaktion Books, 2023)を出版予定。また、展覧会カタログやfrieze、Art Press、MARG等の雑誌、Art History、Modern Asian Studies、Journal of Art Historiography、Third Textなどのジャーナルに多数寄稿。主な展覧会に「Gedney in India」(CSMVS、2017年、デューク大学、2018年、共同企画)、「Planetary Planning」(ダッカ・アート・サミット、2018年)、「Homelands: Art from Bangladesh, India and Pakistan」(ケトルズヤード、2019-2020 年)など。

ジャスパー・シャープフィリアス ディレクター

英国出身のキュレーター、美術史家。1999年よりヴェネツィアのペギー・グッゲンハイム・コレクション勤務を経て、2005年に拠点をウィーンに移す。2011年から2021年まで、ウィーン美術史美術館の近現代美術担当キュレーターとして、ジョセフ・コーネル、スーザン・フィリップス、ルシアン・フロイド、キャスリーン・ライアン、マーク・ロスコなどの展覧会を担当。また、エド・ルシェ、エドムンド・デ・ワール、ウェス・アンダーソン&ジュマン・マルーフらと、同館の歴史的コレクションの展示も行った。第55回ヴェネツィア・ビエンナーレではオーストリア館コミッショナー(2013年)を務めた。ロンドンのフリーズ・マスターズのトークプログラムを創設しキュレーションを行った。オーストリアおよびオーストリアを拠点とするアーティストの国際的な発言力を強化することを目的とした慈善団体Phileasの創設者であり、ディレクターを務める。

堀川理沙ナショナル・ギャラリー・シンガポール ディレクター(キュレトリアル&コレクションズ)

2007年、九州大学人文科学府(芸術学)修士課程修了。中国ロング・マーチ・プロジェクト、キュレトリアル・アシスタント(2002~2003年)、福岡アジア美術館学芸員(2003~2012年)を経て2012年からナショナル・ギャラリー・シンガポールのキュレトリアル・チームに加入、2021年から現職、コレクションやアーカイヴの収集と普及を担当。主な展覧会に「Between Declarations and Dreams: Art of Southeast Asia since the 19th Century」(2015年)、「Reframing Modernism: Painting from Southeast Asia, Europe and Beyond」(2016年)、「(Re)Collect: The Making of Our Art Collection」(2018年)など。

保坂健二朗滋賀県立美術館ディレクター(館長)

©木奥恵三

2000年より20年まで東京国立近代美術館(MOMAT)に学芸員として、2021年より滋賀県立美術館(SMoA)にディレクターとして勤務。企画した主な展覧会に「Double Vision: Contemporary Art from Japan」(モスクワ近代美術館およびハイファ美術館、2012年)、「Logical Emotion: Contemporary Art from Japan」(ハウス・コンストルクティヴ他、2014-15年)、「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展 ヤゲオ財団コレクションより」(MOMAT、2014年)、「声ノマ 全身詩人、吉増剛造展」(MOMAT、2016年)、「日本の家 1945年以降の建築とくらし」(MAXXI国立21世紀美術館およびMOMAT、2016-17年)、「人間の才能 生みだすことと生きること」(SMoA、2022年)など。ウラジオストク・ビエンナーレ2022メインプログラム・キュレーター。

小池藍THE CREATIVE FUND, LLP 代表パートナー

慶應義塾大学法学部卒業。大学時代にスタートアップを経験後、2010年博報堂入社。その後、2012年から2015年までプライベートエクイティファンドのアドバンテッジパートナーズにてバイアウト(LBO)投資と投資先の経営及び新規事業運営に、2016年よりあすかホールディングスにて東南アジア・インドのスタートアップ投資に従事し、独立。企業への経営や新規事業アドヴァイスなども行う。2020年より日本にてベンチャー投資ファンドのTHE CREATIVE FUNDを創業。また、現代アートの知見を深めることとコレクション、普及に努める。2021年京都芸術大学芸術学部専任講師にも着任。

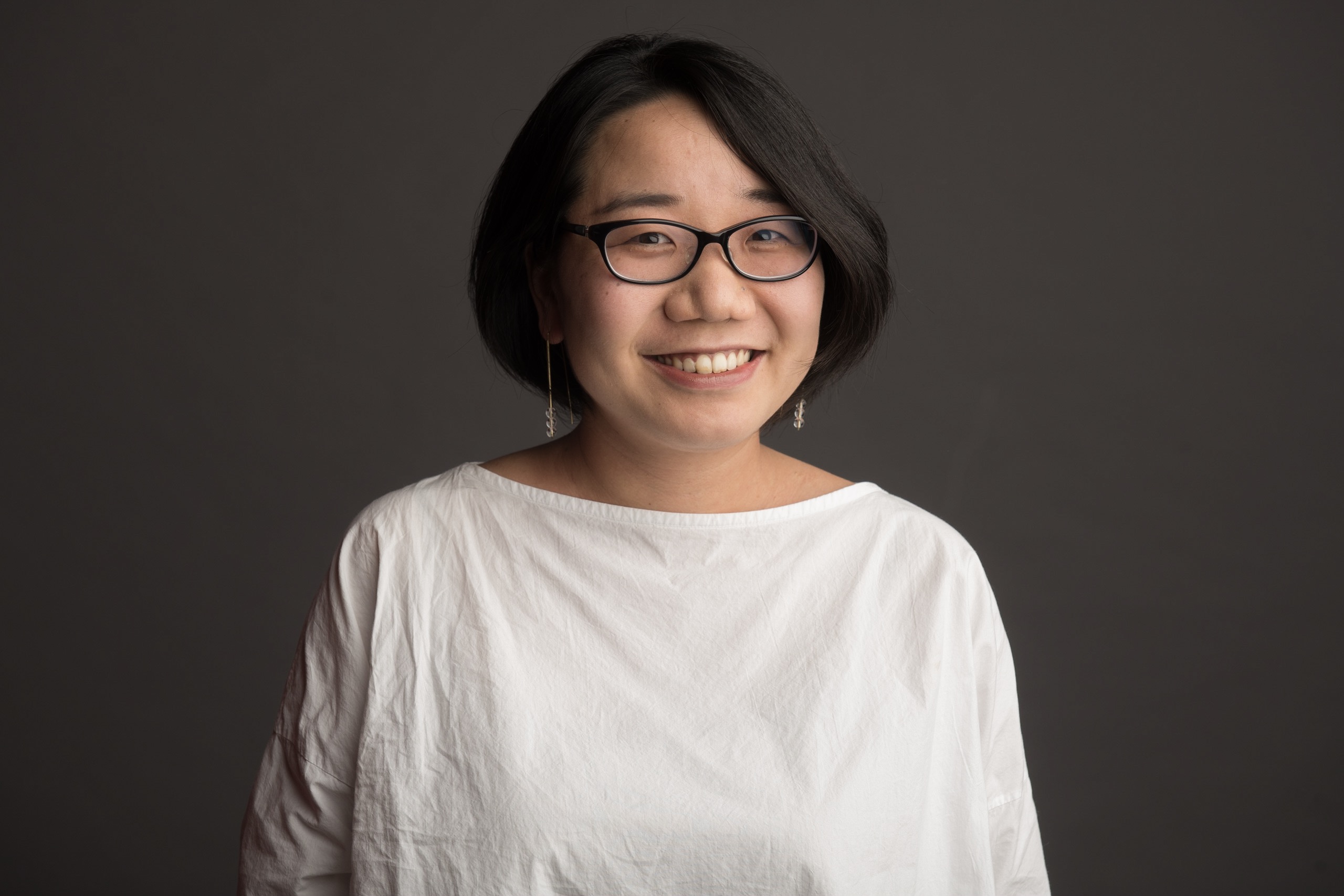

塩見有子NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト] ディレクター

©越間有起子

学習院大学法学部政治学科卒業後、イギリスのサザビーズインスティテュートオブアーツにて現代美術ディプロマコースを修了。2002年、仲間と共にNPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]を立ち上げ、代表に就任。AITでは現代アートの教育プログラム「MAD」やレジデンス・プログラムを始動させたほか、メルセデス・ベンツやマネックス証券、日産自動車、三菱商事ほかの企業とのアート・プログラムについて、企画やコンサルティング、マネジメントを行う。その他、財団や企業等の委員やアドバイザー、審査員などを務める。

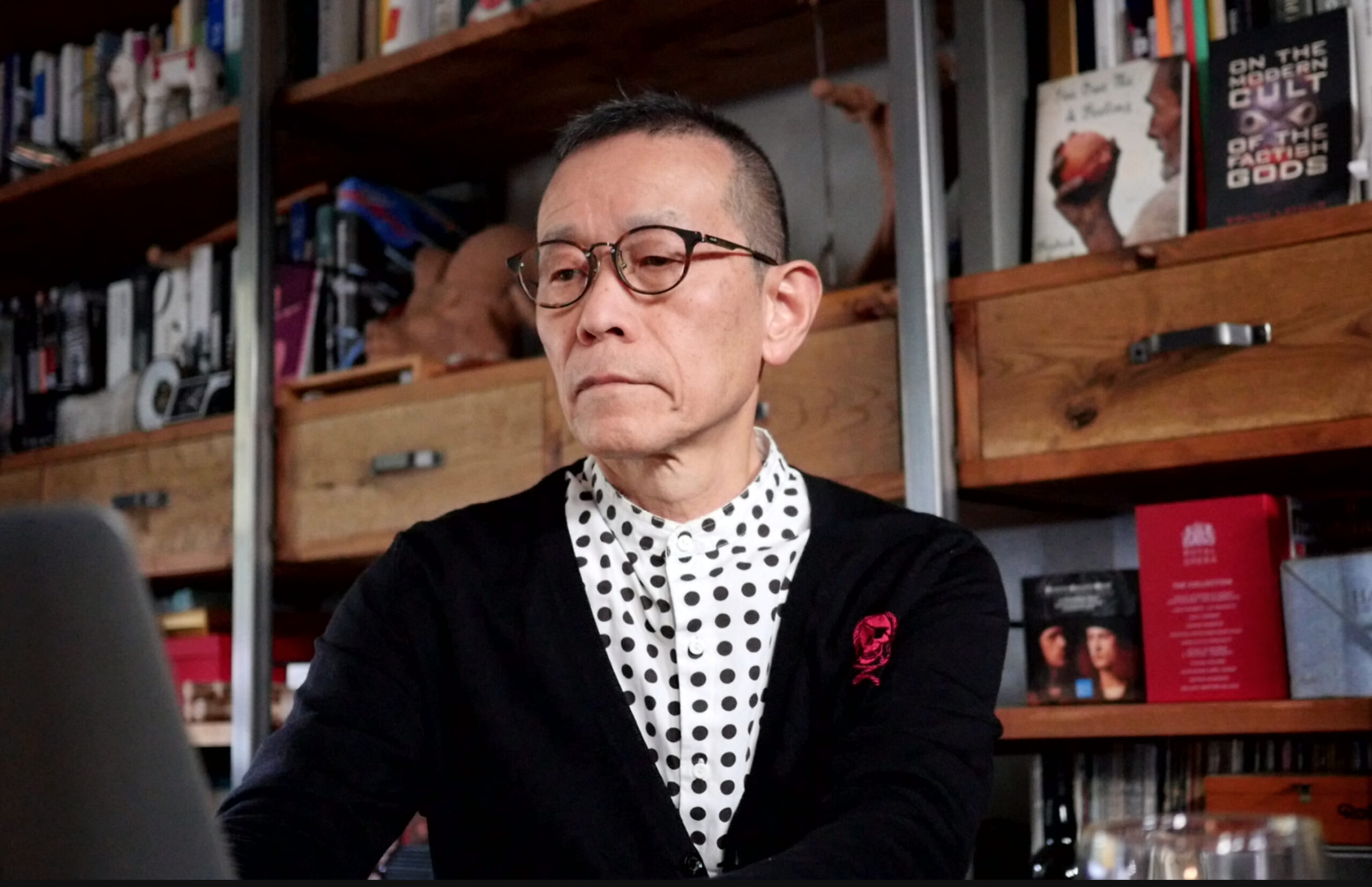

椿昇現代美術家

1989年に展覧会のタイトルを自ら命名した全米巡回の展覧会「アゲインスト・ネイチャー」に参加。1993年ベニスビエンナーレ・アペルト部門に参加。2018年からは「ARTIST‘S FAIR KYOTO」を創設してディレクターを務め、現代アートの新たなるプラットフォーム育成に注力。OCA TOKYOやユニバーサルミュージック本社、DMG森精機などのコーポレートコレクションディレクターも兼務している。

植松由佳日本現代アート委員会副座長/国立国際美術館学芸課長

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館/財団法人ミモカ美術振興財団勤務を経て2008年より国立国際美術館。2021年より現職。1993年より丸亀市猪熊弦一郎現代美術館/財団法人ミモカ美術振興財団勤務を経て現職。現代美術を中⼼に国内外で展覧会を企画。近年の主なものに「ヤン・ヴォー—ォヴ・ンヤ」(2020)「国立国際美術館開館40周年記念:トラベラーまだ見ぬ地を踏むために」(2018年、共同企画)「森村泰昌:自画像の美術史 「私」と「わたし」が出会うとき」(2016年)「ヴォルフガング・ティルマンス YourBody isYours」(2015年)「夢か現か幻か」(2013年)「アンリ・サラ」(2011年)(いずれも国⽴国際美術館)など。第54回ヴェネツィア・ビエンナーレ⽇本館コミッショナー(2011年、作家:束芋)、第13回バングラデシュ・ビエンナーレ⽇本参加コミッショナー(2008年)を務めた。第11回西洋美術振興財団賞・学術賞受賞(2016年)。AICA(美術評論家連盟)会員。